[念佛!為常住發心做事。多念佛,經藏就在心裏]

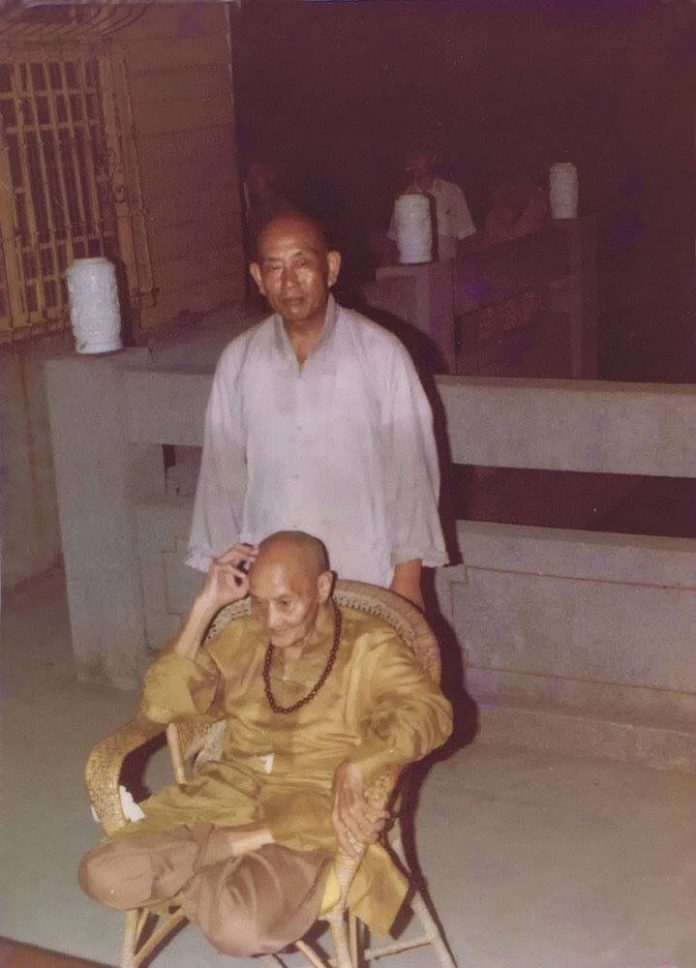

一九六五年,透過性梵法師的引薦,師至土城承天寺常住,預備出家,時年四十三歲。師一到承天寺,住持廣欽老和尚故意擺出一付極度不歡迎的臉色,彼此不僅言語不通,所採取的修行門路,更是南轅北轍!抱著隨順因緣的心理,師勉強按捺自己安住下來。由於一向認定「傳統的修學佛法就是看經嘛!」師對於廣欽老和尚:「你念佛就好,不要看書!」的開示,壓根兒聽不入耳,私心所在乎的,不外是「如何利用為常住作務之餘暇研讀經典?」及至圓頂(一九六六年臘月十五)、受戒(一九六七年農曆十月),師始終抱持這般心態。倒是打從師出家後,廣欽老和尚一改先前的態度,對師格外器重,並委以當家一職;然而師以恐耽誤看經為由,不敢從命。雖然師曾當著廣欽老的面,發願住在承天寺,但終因「心不安定」,乃於一九七零年,離寺至外地參學,先到五指山閱藏五個月,再轉往獅頭山閱藏、拜經,前後五年。

一九七五年春,返回承天寺;復於同年夏季,二度離寺至日月潭,親近道安法師;半年後重返承天寺,時為一九七六年春。師自認為:「過去我是發心不夠,不願做當家而出去參學,現在人雖然走頭無路回來了,可是心還沒完全改變,事實上也不是那麼容易。」話雖如此,卻也願意「考慮考慮、慢慢地」接受廣欽老和尚「念佛就好,不要看書!」的建議。不久,因夜夢右手心有只白老鼠,師漸漸領悟到:「我修行的正途,確實不在讀書、寫文章上。」而在正式受命為承天寺當家前,師即遵廣欽老的囑咐,每晚領眾念佛共修一支香;此「慧命香」遂成為該寺住眾人人必修之常課。

一九七七年六月中旬,原任承天寺當家不告而別。眼看七月法會就要登場,沒人當家總責其事,怎麼成?為顧全大局,師硬著頭皮答應廣欽老和尚,願:「盡心盡力!」挑起當家這個重擔。復由於當時已深切認清楚出家的真義在於「修行、消業障」。過去十年,自以為看經就是修學佛法,就一味學別人看書、讀經。而實際上,道業進展有限,業障依舊未消。於是,師斷然「改弦易轍,回頭完全接受老人的指導:念佛!為常住發心做事。」

既然為修行發心接當家,師便要求自己「拚命把心放在常住上,犧牲身命都不計較! 」從一九七七年七月至一九八零年七月,師「依教奉行」的結果,明顯感應到與當年在獅頭山拜《法華經》同樣清淨的境界,驗證了廣欽老的法,是正確的!從此以後,師心悅誠服地實踐廣欽老的教法,「把書本完全丟開,為常住做事,一邊工作一邊念佛,心裏很安定,很法喜」。師「轉迷為悟」的欣慶之情,充分表露在其「人身難得今已得,佛法難聞已幸聞。明師又示成佛路,三大勝緣集吾身。」之詩作中。

師擔任當家時,正值承天寺進行殿堂重建工程。白天忙著搬石頭、鋸木頭、割草、劈柴、挑砂石、處理寺務,晚上領眾共修;即使夜晚安板養息,身體雖躺臥著,只要未闔眼,心裏照樣盤算著如何做好常住的事。師自云:「同樣用心,會用功的發心為別人,為別人即是戒定慧,為自己就是貪嗔癡,雖然在鋪上躺著,但用心在常住上,也是修行。修行是在心裏,不是在外相上!」如此一心一意,專注在工作上,內心則不忘念佛,凡事忍耐,不與人計較,不分別、不覺得吃虧,全然將一己佈施給眾生;幾年下來,師不但不以為苦,反而感到身心更安定,消了很多業障。

師曾將平日得自廣欽老的開示,以四句話綜括:「夢是顛倒,行依經論。苦作道緣,韋陀擁護。」對於「苦作道緣」一句,師有獨到的領解,他認為,吃苦不是專指做甚麼苦差事,也不光是勞心、勞力,而是「遇到困難要勇敢地面對,為了大眾的利益犧牲自己,不要把自己擺在前面,大乘佛法看重為別人、為眾生吃苦,為大眾服務才有意義!」佛陀也告誡弟子:「無益之苦當遠離。」而在通過了大小難關的考驗後,師堅信只要真心修行,碰到困難時,「佛菩薩都會護持,都能夠逢凶化吉,柳暗花明又一村。」

一九八六年春,廣欽老和尚圓寂於高雄六龜妙通寺,師依老人指示繼任承天寺住持,除秉持廣欲老遺教,維護承天寺苦行、念佛道風之外,更發大心,鼎力護持國內外佛教教育機構、道場興學、修行。師以隨喜功德之心,廣行佈施,並曾表明:「我們只負責捐款,不過問錢怎麼用法,依你們的需要建設即可。」坦蕩的心胸,令受捐助的單位,真個是感激萬分,又敬佩不已!

一九九三年夏,師之色身一度情況極差,腿腫與左肩風濕痛,尤其厲害,雖歷經中、西醫診治,仍然未見起色。師卻因此「向上一著」,提醒自己是出家人,應把心放在佛法,不要把病放在心上,「出家人的時間很重要,小病又死不了人,不要為了小病浪費時間。」平常除了處理重要寺務外,師將大部份的時間都用來念佛。「念佛時心是佛」,師勉勵學人:「平日用心念佛、用心做常住的事,累積清淨因,將來必得清淨果,身壞命終時,阿彌陀佛必現前接引往生,在修學佛法上,要一輩子念佛才好。」

師晚年死心蹋地念佛,也勸人勤念「南無阿彌陀佛」「多念佛,經藏就在心裏」,師步廣欽老和尚後塵,印證了這句話!

文據陳秀慧著《高僧行誼》

![[拔刺記]](https://buddha.origthatone.com/wp-content/uploads/sites/17/2019/08/img_8003-2-100x70.jpg)