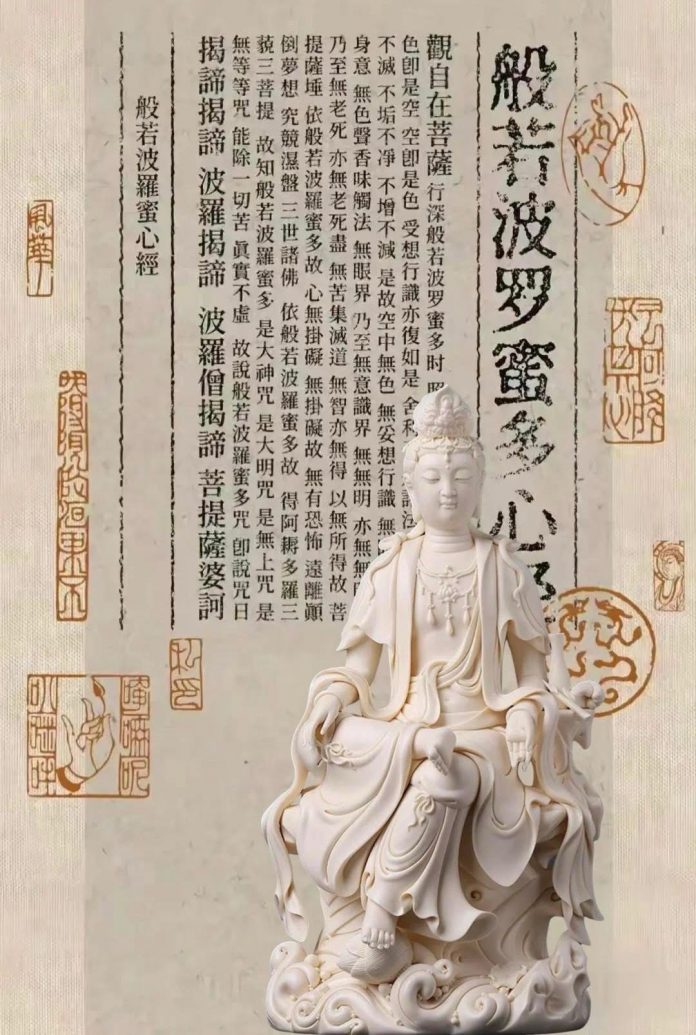

南懷瑾先生講《心經》

《心經》全稱《般若波羅蜜多心經》,僅二百六十字,詮理最深奧微妙,濃縮了六百卷《大般若經》的要義,攝盡了世尊二十二年般若談的精華。從佛法上來說,般若是一切諸佛之母,大乘經典以般若為基、以般若空性為體。般若又有回遮之功,能轉危為安、轉染成淨、締造吉祥。歲末年初,也是業力交集之時,我們要多念誦大乘經文,其中以般若最為重要。

《心經》雖然短小,卻是最重要的般若法門。

《心經》般若法門是六度大乘道最後成就的大法,所謂三世諸佛以般若波羅密多故,得阿耨多羅三藐三菩提。不修般若無法成就。

學佛不是迷信的信仰,那是普通宗教。學佛要你懷疑,要有問題,例如生死問題,自我問題等等。要你觀察透徹,而以智慧成就,不是迷信成就,這得靠般若。所以般若法門是佛法的中心點,漸次演變為法相唯識,乃是般若的發揮。

般若法門因龍樹菩薩大加宏揚而光芒萬丈,即如中國的禪宗,有時也被稱為般若宗,另外更有一個別名——心宗,一切諸佛之心中心法。般若法門中《大般若經》有六百卷,都是告訴一切眾生如何以智慧成就法身解脫的法門。

而《金剛般若波羅密多經》一卷,便是六百卷大般若經的濃縮精要,至於般若法門精髓的精髓,中心的中心,則是中譯習誦的二百六十個字的心經,加上題目總共二百七十個字。先念經題《摩訶般若波羅密多心經》。為什麼有這部經?是佛的大弟子舍利弗,問佛修持般若法門成就的方法,佛乃叫觀自在菩薩答復這問題。舍利弗問,觀自在答,記錄下來成為經典流傳後世。過去我講過很多次,現在再來教大家做般若觀法,就是前面所提迅速發起菩提心。

首先要瞭解原經文字。

“觀自在菩薩,行深般若波羅密多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄”。這是第一段,注意最後一句“度一切苦厄”。我們如果拿佛學的教理來研究,佛的一切說法,有兩條路線,其一始終以小乘四諦法“苦集滅道”為基礎,世間一切皆苦。

煩惱也是苦,生死一大苦,有生必有死,生老病死等無不是苦。如何了苦?如何了脫?若不能了,怎麼才得了?除非得道,滅了所有妄想煩惱,滅了所有業力作用,方能解脫一切苦,離苦得樂。

但是一切凡夫眾生以苦為樂,積集一切苦,拼命去追逐痛苦之事,當成現實之樂,所以佛說眾生顛倒。

般若經即以“苦集滅道”為基礎。因此,第一要知如何了苦?觀自在菩薩告訴舍利弗要“行”,就是修行,同我們大家一樣打坐,也就是修行的一個法門,行住坐臥隨時照管自己,才是修行。我們知道菩薩的名號代表他的修法,等於世間人取名字,有特別的意義。觀自在的意義著重在“觀”,隨時隨地,觀照起心動念,照管每個思想的起沒,但不是用眼睛去看,而是以自己的智慧去覺察它,這就是行的方法。你們只曉得打坐,內心沒去觀察自己的心念,沒有觀心,等於呆坐。光坐在那裡昏昏沈沈,懵懵懂懂,與睡眠何異?!不對的,這樣不是修道,必須觀察自己起心動念。坐在那裡身體不管了,四肢不動,六根不用,正是休息,這肉體既已休息,已經很舒服,便不要再管它了。

這時內心要起觀,——觀,觀自在菩薩,觀自己一個人在,起心動念,念念明瞭,譬如我現在在講話,大家在聽講,每一句活,每一個字,講的,聽的,自己觀察得清清楚楚;對了沒有?錯了沒有?該講不該講?善的惡的,是的非的,一一覺察無失,這是初步。觀自心在哪裡?有人煩惱起來的時候,作不了主,觀也觀不了,被煩惱障礙,無明一起,睡意一來,隨境逐流,再也不知回光返照。

密宗要人修觀想,其實,觀是觀,想是想。初步的觀即是想,這不是很簡單嗎!觀想,就是你須想像得出來,你念頭裡想,譬如畫家要畫一座山、一湖水,心一想念,便呈現出來,一山一水,如在目前。密宗修觀想也要將對象主題想出來。觀和想相連,這是入門方法。可是,你們現在學這法門,老實講應在哪裡觀呢?——先要在心頭起觀,肉體有形之心,兩個乳房中間,心窩子上下。觀心,先須輕輕的在心頭部位作觀,當然,思想不是由心臟而生,但是,你正好觀察心頭這一部分,此是正修行之路,別腦子空想妄想,也不要看光什麼了。

初學者用此觀法,有時覺得心窩子這裡痛啊痛的,那是由於胃上食道管不乾淨的緣故,除非心臟原有疾病的,另須研究其他方便。怎樣才是觀自在菩薩修行菩薩道的觀法呢?換言之,怎樣才是”行深般若波羅密多時”的觀行呢?你這樣從起心動念,慢慢起修,慢慢觀想,走路也好,做事也好,隨時不離心中自我觀照,等智慧功力深入以後,自己自性實相般若的智慧爆發了,就不是先前追求心念起動時的觀想智慧了。

我們觀想的觀是妄心觀妄心,妄想觀妄想,雖然能觀的作用是理性的,但仍是妄想。審察自己心念,觀到功力深了,因緣成就時,自然呈現智慧德相。但觀自在菩薩雖然告訴我們行深般若波羅密多,卻也不是一觀就會,火候到了,起心動念,時時明白,個個清楚,來的時候不歡迎,念頭就跑掉了;去的時候不追求,不理它何處消失,如果觀行漸深,觀到妄心雜念,既不來也不去,正好,一段空靈,得初住休息之境。

念念都捨,捨掉,但捨不是壓制的妄造空境,只是隨起隨消。如此直修下去,最後真智實相般若必然現前。此時一點都不吃力,不必觀了,到達另一境界——“照見五蘊皆空”。

五蘊皆空就是身也空,心也空,精神世界、物質世界一切都空,身心也無,感覺也無。空了,沒有了,並非死亡;空了,自己找自己的身心覺受都找不到,沒有腰酸腿麻等現象,意識心中如果還有個感覺,那是受陰,也要空掉;妄想有沒有?沒有了!想陰也空。

“照見五蘊皆空”,五蘊一了,什麼都了!無苦亦無樂,既無歡喜也無悲,實相般若自然呈現,見自性空性,不完了嗎!雖然如此,觀還是初步的修法,例如密宗的所謂觀想,或天台宗的所謂止觀的觀境,這觀字是用第六意識的思想妄心,也是分別的妄想妄心,都是由尋、伺,審察的心態入手。但觀的作用很重要,般若修法即從觀心開始修觀自在。

假如你求個神通、求個清淨、求個境界、求個氣脈通,都是意識妄念的欲求;你把這些觀念弄清楚,念念捨,捨即佈施,念頭來就丟開,隨便它是什麼念頭,包括佛法的心思都丟開。能念念佈施,自然持戒,起心動念,對與不對,善與惡,都拋掉,當然是戒了。能念念佈施,自然忍辱,忍即切斷念頭,合乎法忍。能念念佈施,自然精進;念來則捨之,去也不追,自然是禪定。這六度都在觀心境界中,等到自性般若顯露,便照見身心內外一切皆空,都空無所有了。——南懷瑾先生《定慧初修》